Saviez-vous que les réacteurs nucléaires classiques, comme les réacteurs à eau pressurisée (REP), convertissent seulement ~33 % de leur énergie thermique en électricité ? Un réacteur de 900 MWe rejette ainsi 1 800 MWth de chaleur dans l’environnement, un compromis entre efficacité et sécurité. Ce rendement, limité par le cycle de Carnot et des températures de vapeur inférieures à celles des centrales à gaz (47 %) ou au charbon (31 %), résulte de contraintes matérielles. Découvrez comment l’EPR, avec un rendement de 36 %, cherche à améliorer cette performance tout en maîtrisant les défis de la fission nucléaire.

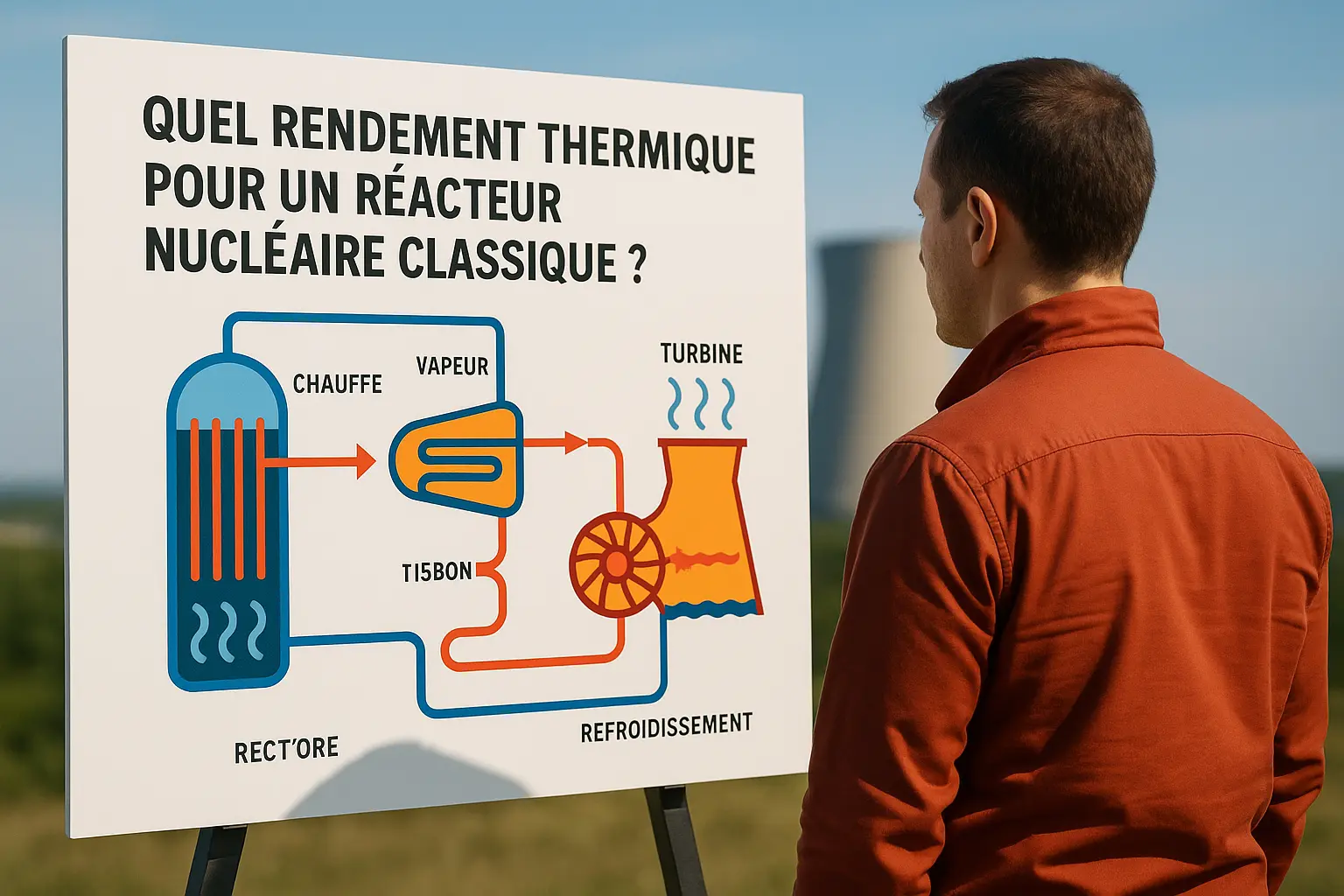

Quel est le rendement thermique d’un réacteur nucléaire classique ?

Le rendement thermique d’un réacteur nucléaire classique, comme les réacteurs à eau pressurisée (REP), est d’environ 33 %. Cela signifie que pour trois unités d’énergie thermique produites par la fission nucléaire, une unité est convertie en électricité utilisable.

Prenons un exemple concret : un réacteur de 900 mégawatts électriques (MWe) nécessite une puissance thermique (MWth) d’environ 2 700 MW. Les 1 800 MWth restants correspondent à une énergie non convertie, évacuée sous forme de chaleur. Ce phénomène n’est pas un dysfonctionnement, mais une caractéristique inhérente aux lois de la thermodynamique.

La chaleur résiduelle est évacuée via des systèmes de refroidissement. Dans la plupart des cas, cela implique l’utilisation d’eau de rivière, de mer, ou de tours aéroréfrigérantes. Cette dissipation génère une pollution thermique locale, limitée par des normes strictes pour préserver les écosystèmes aquatiques.

Ce rendement de 33 % est inférieur à celui des centrales à gaz (47 %) ou au fioul (38 %), mais proche de celui des centrales à charbon (31 %). La différence s’explique par les contraintes techniques : la température de la vapeur dans les REP est maintenue à environ 330 °C, bien en deçà des 550 °C atteints dans les centrales thermiques classiques. Une température moindre réduit le rendement théorique de Carnot, principal facteur limitant.

| Type de centrale | Rendement typique |

|---|---|

| Réacteur à eau pressurisée (REP) | 33 % |

| Centrale à gaz (cycle combiné) | 47 % |

| Centrale au fioul | 38 % |

| Centrale à charbon | 31 % |

Ces chiffres illustrent la réalité physique d’un système conçu avant tout pour la sûreté. Les réacteurs de nouvelle génération, comme l’EPR, tentent d’atteindre 36 % en optimisant la pression de la vapeur secondaire, mais restent cantonnés aux limites imposées par les matériaux actuels.

Comprendre ce rendement permet d’appréhender les défis techniques de la filière nucléaire. La chaleur résiduelle, bien que non valorisée, est un paramètre incontournable de son fonctionnement. Elle souligne aussi les compromis entre efficacité énergétique et impératifs de sécurité dans la conception des réacteurs.

Ces articles peuvent également vous intéresser:

Pourquoi ce rendement est-il limité ? Les contraintes physiques

Le rendement thermique d’un réacteur nucléaire classique tourne autour de 33%. Cette valeur correspond à un compromis entre les lois de la thermodynamique et les impérats de sûreté. Pourquoi cette limite ?

La réponse réside dans le cycle de Carnot, un modèle théorique définissant l’efficacité maximale d’un moteur thermique. Ce rendement dépend de la différence de température entre la source chaude (ici le cœur du réacteur) et la source froide (l’eau de refroidissement). La formule s’écrit : 1 – (température froide / température chaude), avec des températures exprimées en kelvins.

Dans les réacteurs à eau pressurisée (REP), la température du circuit primaire atteint environ 323°C. Mais cette chaleur est transmise au circuit secondaire sous forme de vapeur à 280-300°C seulement. Une contrainte majeure : les matériaux des tuyauteries et des générateurs de vapeur, soumis à une pression de 155 bars, ne peuvent supporter des températures plus élevées sans risquer des défaillances. Ce frein technique explique pourquoi les centrales nucléaires restent sous la moyenne des centrales à gaz (47%) ou supercritiques au charbon (45%).

Ce rendement modéré a une conséquence directe : pour produire 1 000 MW électriques, un réacteur génère environ 3 000 MW thermiques. Les 2 000 MW non convertis doivent être évacués dans l’environnement via des systèmes de refroidissement. Une partie est rejetée dans les cours d’eau ou l’atmosphère, contribuant à l’échauffement des milieux aquatiques. En savoir plus sur les circuits de refroidissement.

Les facteurs limitants se résument à quatre éléments clés :

- Température de la vapeur bridée par la sûreté nucléaire,

- Propriétés physiques de l’eau, fluide caloporteur principal,

- Pertes mécaniques dans les turbines et alternateurs,

- Température de la source froide, souvent située autour de 20-30°C.

Les nouveaux EPR visent un rendement de 36% grâce à des pressions secondaires plus élevées (80 bars). Mais même avec cette amélioration, le plafond reste imposé par la limite théorique maximale décrite par Carnot. Par exemple, avec une source chaude à 300°C (573 K) et une source froide à 30°C (303 K), le rendement théorique ne dépasse pas 47% – un écart entre théorie et réalité dû aux frottements et pertes irréversibles du système.

Comment calculer concrètement le rendement d’un réacteur ?

Le rendement thermique d’un réacteur nucléaire classique s’obtient via une formule simple : η (%) = (Puissance électrique / Puissance thermique) × 100. Prenons un exemple concret avec un réacteur N4 : sa puissance électrique (MWe) est de 1450 MWe, tandis que sa puissance thermique (MWth) atteint 4250 MWth. Le calcul donne (1450 ÷ 4250) × 100 = 34,1%. La chaleur qui doit être dissipée représente donc 4250 – 1450 = 2800 MWth. Cette perte thermique s’explique par des contraintes physiques. Les réacteurs à eau pressurisée (REP), majoritaires en France, exploitent la vapeur d’eau pour actionner les turbines. Or la température maximale de cette vapeur, limitée par des raisons de sécurité (environ 280-323°C), réduit le rendement théorique selon le cycle de Carnot. Comparé aux centrales au gaz (47%) ou au fioul (38%), le nucléaire se situe autour de 33-34% pour les modèles classiques. Voici un tableau comparatif des principaux paliers de réacteurs français :

| Palier de réacteur | Puissance électrique nette (MWe) | Puissance thermique (MWth) | Rendement thermique approximatif (%) | Chaleur à dissiper (MWth) |

|---|---|---|---|---|

| Palier 900 MW (CPY) | 915 | 2785 | 32,8 | 1870 |

| Palier 1300 MW (P4) | 1330 | 4000 | 33,2 | 2670 |

| Palier N4 (Chooz/Civaux) | 1450 | 4250 | 34,1 | 2800 |

| EPR (Flamanville) | 1650 | 4500 | 36,7 | 2850 |

La chaleur résiduelle non utilisée est évacuée via des systèmes de refroidissement : tours aéroréfrigérantes, canaux de rejet dans des cours d’eau ou rejets directs en mer. Ce processus génère une pollution thermique, limitée par des normes strictes. Les réacteurs EPR, avec un rendement de 36,7%, montrent des progrès grâce à des générateurs de vapeur optimisés, mais restent confrontés aux mêmes limites physiques. Ainsi, près de 65% de l’énergie thermique produite est systématiquement évacuée, soulignant les défis techniques liés à l’efficacité énergétique du nucléaire.

Sur le même thème, lisez également:

Au-delà du rendement : le coefficient d’énergie primaire

Le rendement thermique d’un réacteur nucléaire classique (~33%) montre que la majorité de la chaleur nucléaire n’est pas convertie en électricité. Cette donnée s’inscrit dans le cadre du coefficient d’énergie primaire (CEP), un outil comptable central pour les bilans énergétiques. Contrairement aux énergies fossiles, où l’énergie primaire est directement liée à la ressource (comme le gaz ou le charbon), le nucléaire utilise la chaleur générée par la fission de l’uranium, comptabilisée comme énergie primaire.

Le CEP relie l’énergie finale (électricité consommée) à l’énergie primaire nécessaire pour la générer. Un CEP de 2,5 signifie qu’il faut 2,5 kWh d’énergie primaire pour produire 1 kWh électrique utilisable. Pour l’électricité, la convention européenne fixe initialement un CEP de 2,5, basé sur un rendement moyen de 40% des centrales thermiques. Le nucléaire suit une logique différente : la « méthode du contenu en énergie physique » compte la chaleur nucléaire produite (1 kWh thermique = 1 kWh primaire) et applique son rendement réel (~33%), donnant un CEP proche de 3. Cette approche reflète l’absence de combustion et la spécificité du cycle du combustible nucléaire.

- Outil comptable pour les bilans énergétiques.

- Convertit l’électricité finale en énergie primaire.

- Valeur dépendante des conventions de calcul.

- Pour le nucléaire, le CEP est ~3 avec la méthode actuelle.

| Source d’énergie | CEP |

|---|---|

| Gaz naturel | 1 |

| Fioul | 1 |

| Électricité (méthode historique) | 2,5 à 2,58 |

| Électricité (RE2020) | 2,3 |

| Nucléaire | ~3 |

Ce coefficient reflète des conventions statistiques, non des mesures physiques. Un CEP de 3 pour le nucléaire signifie que 2 kWh de chaleur sur 3 sont évacués dans l’environnement, via des tours de refroidissement ou des cours d’eau. Ces chiffres influencent les comparaisons entre filières et les réglementations comme le DPE, en intégrant les spécificités de chaque source d’énergie. Par exemple, un CEP plus élevé pour l’électricité pénalise cette énergie dans les calculs de performance énergétique des bâtiments, alors que le nucléaire français produit une électricité décarbonée à 95%.

Le rendement thermique d’un réacteur nucléaire classique, autour de 33 %, résulte de contraintes physiques et de sûreté. La chaleur résiduelle évacuée vers l’environnement illustre ces limites, mais des avancées comme l’EPR (36,7 %) traduisent une évolution vers une valorisation accrue de l’énergie nucléaire.