Le cœur d’un réacteur nucléaire est contrôlé en temps réel via des systèmes complémentaires. Les détecteurs in-core mesurent flux neutronique et température pour cartographier la puissance et éviter les points chauds. Les capteurs ex-core surveillent la puissance globale et activent les sécurités en cas d’anomalie. Les barres de contrôle et le bore soluble ajustent la réactivité pour stabiliser ou moduler la production. Ces données, analysées par des systèmes numériques et interprétées par les opérateurs, assurent sûreté et flexibilité. Les innovations comme les jumeaux numériques et l’IA visent à améliorer ce pilotage, essentiel pour les défis énergétiques actuels.

Comment garantir la sûreté d’un réacteur nucléaire alors que les paramètres du cœur varient en permanence ? Le contrôle temps réel coeur reacteur repose sur des détecteurs in-core (comme les collectrons) et ex-core, mesurant flux neutronique et température. Ces données, analysées par des systèmes informatiques, pilotent automatiquement les barres de contrôle et le bore dans l’eau primaire. Découvrez comment cette synergie entre instrumentation avancée et ajustements précis maintient la criticité, anticipe les effets du xénon et préserve les marges de sûreté, tout en assurant une réponse rapide aux besoins du réseau électrique et une production d’énergie optimisée.

Les principes de la réactivité et les objectifs du contrôle

Le fonctionnement d’une centrale nucléaire repose sur le contrôle du facteur de multiplication effectif (keff), qui mesure l’équilibre entre neutrons produits et perdus. À l’état critique (keff = 1), la réaction est stable. Si keff > 1 (sur-critique), la puissance augmente exponentiellement. En dessous de 1 (sous-critique), la réaction s’arrête. Les neutrons retardés (0,7 % du total) donnent un temps de réaction suffisant pour agir.

Qu’est-ce que la réactivité d’un réacteur nucléaire ?

La réactivité exprime l’écart par rapport à la criticité en pcm ou en dollars/cents. Elle dépend de :

- Température et densité du modérateur (eau dans les REP)

- Présence de poisons neutroniques (bore, xénon)

- Position des barres de contrôle

- Évolution du combustible

L’effet Doppler joue un rôle clé : une montée en température du combustible augmente l’absorption par l’U-238, réduisant la réactivité.

Les objectifs du pilotage en temps réel

Le contrôle du cœur vise quatre priorités :

- Garantir la sûreté : Maintenir le réacteur dans des limites autorisées.

- Assurer la stabilité : Compenser les variations de réactivité.

- Optimiser la production : Adapter la puissance à la demande.

- Permettre la manœuvrabilité : Répondre aux variations du réseau.

Ce pilotage s’appuie sur des systèmes d’instrumentation mesurant flux neutronique, température et pression, associés à la sûreté nucléaire.

Maintenir l’équilibre : la réaction en chaîne et la criticité

La réaction en chaîne repose sur l’émission de neutrons par fission de l’U-235 ou du Pu-239. Pour rester stable, chaque fission doit provoquer exactement une nouvelle fission.

| Contrôles actifs | Effets physiques |

|---|---|

| Position des barres de contrôle | Effet Doppler (absorption accrue par l’U-238 en cas de surchauffe) |

| Concentration en bore dans le circuit primaire | Coefficient de température du modérateur (eau) négatif |

| Configuration du combustible | Neutrons retardés (0,7% du total) |

Ces mécanismes stabilisent le réacteur malgré les variations thermiques et l’action du xénon-135. Leur maîtrise est fondamentale pour le fonctionnement des centrales.

Ces articles peuvent également vous intéresser:

Comment les barres de contrôle et le bore régulent la puissance ?

Le rôle des barres de contrôle, premier levier de pilotage

Les barres de contrôle utilisent des matériaux absorbant les neutrons (bore, cadmium, hafnium) pour moduler la réactivité en variant leur position dans le cœur du réacteur. Leur principe repose sur l’absorption des neutrons libérés lors des fissions, limitant ainsi la réaction en chaîne. Leur déplacement, assuré par des systèmes électromécaniques ou gravitaires, permet un ajustement immédiat du flux neutronique. Dans les réacteurs à eau pressurisée (REP) français, jusqu’à 65 grappes, chacune intégrant 24 crayons absorbants, sont manipulées en permanence. En cas d’urgence, le système Scram les insère instantanément par gravité, arrêtant la réaction en quelques secondes.

Le pilotage d’un réacteur : comprendre les mécanismes explique le maintien de la criticité optimale avec des règles encadrant les marges d’insertion.

L’ajustement fin par le bore soluble dans l’eau du circuit primaire

Le bore, introduit sous forme d’acide borique, agit de manière homogène sur l’ensemble du cœur. Sa concentration, ajustée via des systèmes de dilution ou d’injection, absorbe davantage de neutrons pour des variations lentes (compensation de l’usure du combustible sur plusieurs mois). L’enrichissement en isotope 10B, plus efficace que le 11B, améliore son absorption neutronique. Ce composé est intégré à des matériaux résistants à l’irradiation, comme le carbure de bore. La précision de ce système stabilise le cœur face à l’épuisement du combustible, réduisant les insertions massives de barres.

La gestion combinée pour la manœuvrabilité du réacteur

Les barres de contrôle (ajustement rapide) et le bore (stabilisation long terme) forment un duo complémentaire. Les barres réagissent en secondes lors des pics de demande, grâce à des ajustements rapides de puissance. Le bore, moins dynamique, compense l’épuisement du combustible sur plusieurs mois, maintenant une réactivité constante. Cette synergie assure une réponse précise au réseau électrique tout en préservant les marges de sûreté. L’incident mineur à Flamanville en 2013 illustre la précision requise : un excès d’insertion de grappes a été corrigé sans impact.

| Mécanisme | Rapidité | Précision | Usages |

|---|---|---|---|

| Barres de contrôle | Rapide (secondes) | Élevée (positionnement millimétrique) | Régulation instantanée, arrêt d’urgence |

| Bore soluble | Lente (heures à semaines) | Moyenne (ajustement en concentration) | Compensation d’usure, stabilisation |

L’instrumentation, source des données de pilotage en temps réel

Le contrôle en temps réel du cœur repose sur un réseau d’instrumentation nucléaire mesurant les paramètres critiques. Ces systèmes, couplés à des algorithmes de traitement, assurent une gestion précise de la réaction en chaîne.

La mesure du flux neutronique au plus près de la réaction (in-core)

Les détecteurs in-core s’intègrent directement dans le cœur du réacteur, logés dans des « doigts de gant » métalliques traversant les assemblages combustibles. Ces capteurs captent les variations du flux neutronique avec une précision spatiale inférieure au centimètre.

Leur rôle est triple :

- Mesurer la répartition de la puissance dans le cœur

- Détecter les points chauds

- Permettre un usage optimal du combustible

Ces données anticipent les contraintes thermiques des matériaux. Par exemple, un excès localisé pourrait provoquer une dilatation inégale des gaines de combustible. Les mesures in-core guident l’ajustement des barres de contrôle pour rééquilibrer la réaction.

La surveillance complémentaire à l’extérieur du cœur (ex-core)

Les détecteurs ex-core, situés dans le puits de cuve, offrent une vision globale de l’état du réacteur. Organisés en trois gammes, ils assurent la sûreté. Les détecteurs surveillent les flux pendant l’arrêt, la montée en puissance et le fonctionnement nominal.

| Type d’instrumentation | Position | Paramètres mesurés | Usage principal |

|---|---|---|---|

| In-Core (interne) | À l’intérieur de la cuve | Distribution du flux neutronique | Cartographie 3D de la puissance |

| Ex-Core (externe) | À l’extérieur de la cuve | Flux neutronique global | Mesure rapide de la puissance totale |

Les systèmes ex-core interviennent en cas de dépassement critique. Leur temps de réponse inférieur à 200 millisecondes permet un arrêt automatique avant dépassement des limites techniques.

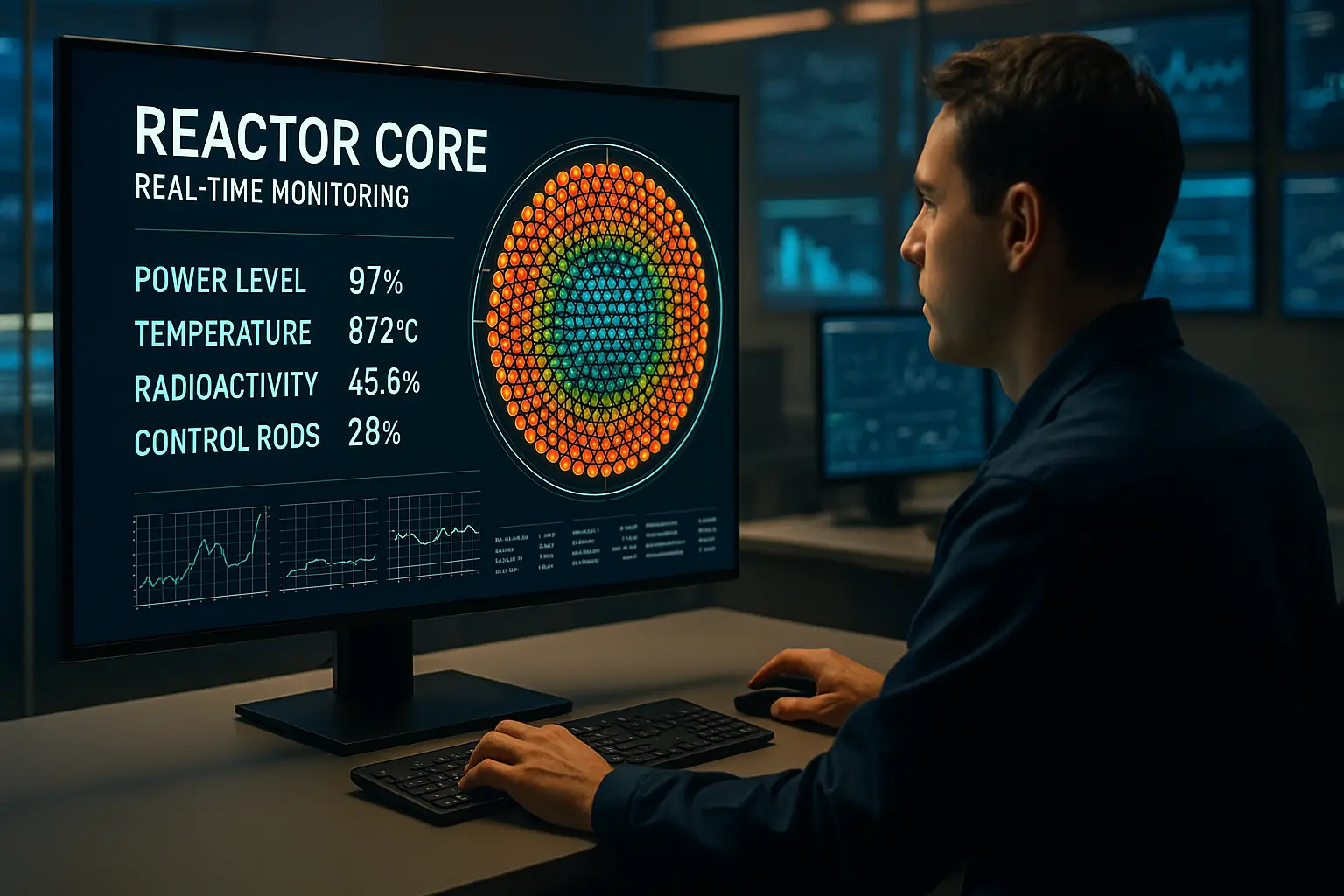

Le traitement et la visualisation des données pour les opérateurs

Les systèmes d’instrumentation et de contrôle-commande (I&C) traitent les données des capteurs. Ces calculateurs transforment les mesures brutes en indicateurs exploitables.

L’interface homme-machine affiche :

- Cartes 3D de la puissance

- Évolutions des paramètres clés

- Alertes hiérarchisées (jaune/orange/rouge)

Cette restitution visuelle permet aux opérateurs d’ajuster le réacteur avec réactivité. Les systèmes I&C intègrent une redondance triple pour garantir la disponibilité des données en cas de défaillance.

Sur le même thème, lisez également:

L’humain et la technologie au service d’un contrôle optimisé

Le rôle de l’opérateur : interprétation et prise de décision

Malgré l’automatisation, l’opérateur reste irremplaçable pour interpréter les données des capteurs, valider les ajustements automatiques et agir en cas d’anomalie. Une formation rigoureuse, comme décrite dans La formation des opérateurs en centrale : parcours complet, assure une réponse rapide et fiable.

Les opérateurs surveillent en temps réel le flux neutronique, la température et la pression via des systèmes in-core et ex-core. Cette symbiose entre données techniques et expertise humaine maintient la criticité et la sûreté.

Les défis actuels du pilotage en temps réel

L’intégration des énergies renouvelables intermittentes exige une manœuvrabilité accrue des réacteurs. En France, les 58 réacteurs modulent leur puissance pour compenser l’intermittence solaire-éolienne, sollicitant davantage tuyauteries et vannes, ce qui augmente les besoins en maintenance.

Les incertitudes de mesure compliquent la gestion du cœur. Une variation de 1 % dans le flux neutronique peut nécessiter un ajustement immédiat des barres de contrôle ou de bore.

| Méthode | Avantages | Inconvénients |

|---|---|---|

| Barres de contrôle | Réactivité immédiate, ajustement localisé | Usure mécanique, limites en précision fine |

| Ajustement du bore | Contrôle global stable, longue durée | Réaction lente, gestion des résidus chimiques |

Vers un contrôle augmenté : jumeaux numériques et modélisation avancée

Le projet Réacteur Numérique, porté par EDF, illustre cette évolution. Alimenté par des capteurs en temps réel, le jumeau numérique simule le comportement futur du cœur et teste des stratégies virtuelles. Par exemple, il anticipe les effets d’un retrait partiel de barres sur la température du circuit primaire.

L’IA analyse les signaux faibles des capteurs pour détecter des dégradations infra-millimétriques dans les tubes du générateur de vapeur, permettant des maintenances ciblées.

- Surveillance du flux neutronique via capteurs in-core

- Correction des déséquilibres par ajustements combinés

- Prévision des comportements sur 48h par jumeaux numériques

Le contrôle en temps réel du cœur d’un réacteur nucléaire constitue un défi technologique et humain majeur. Grâce à une instrumentation précise et à l’expertise des opérateurs, ce pilotage permanent permet d’assurer à la fois la sûreté, la stabilité et l’efficacité de la production d’électricité, tout en s’adaptant aux exigences évolutives du réseau électrique moderne.