La fission nucléaire se produit quand des noyaux lourds comme l’uranium 235 captent un neutron, devenant instables et se fragmentant. Elle libère une énergie immense (~200 MeV par fission) et des neutrons, déclenchant une réaction en chaîne si au moins un neutron induit une nouvelle fission. Les réacteurs la contrôlent grâce à des modérateurs ralentissant les neutrons et des barres absorbantes. La masse critique, seuil pour une réaction continue, dépend de la géométrie et de la concentration du combustible. Très dense (1g d’U-235 = 3 tonnes de charbon), la fission offre une puissance considérable, mais exige une gestion rigoureuse des déchets radioactifs.

La « fission nucléaire » vous semble incompréhensible ? Ce décryptage technique mais accessible dévoile les rouages d’un phénomène transformant un atome d’uranium en source d’énergie colossale. Découvrez les 4 étapes clés : capture du neutron, instabilité du noyau, scission en deux fragments, libération d’énergie. Comprenez comment 1 gramme d’uranium 235 produit autant d’énergie que 3 tonnes de charbon grâce à la conversion masse-énergie d’Einstein. Explorez le rôle des modérateurs ralentissant les neutrons, des barres de commande régulant la réaction, et la masse critique déterminant l’auto-entretien de la chaîne. De la physique nucléaire à la sûreté des centrales, tout est expliqué sans jargon.

Qu’est-ce que la fission nucléaire et comment se produit-elle ?

Définition du phénomène de fission

La fission nucléaire désigne la fragmentation d’un noyau atomique lourd (comme l’uranium ou le plutonium) en deux noyaux plus légers. Ce phénomène libère une énergie colossale et des neutrons, comparables à des billes capables de déclencher d’autres fissions.

Une analogie simple : imaginez une goutte d’eau trop grosse, instable. Elle se divise en deux gouttes plus petites. Le noyau atomique suit un comportement similaire, décrit par le modèle de la goutte liquide, théorie clé pour comprendre la stabilité des noyaux.

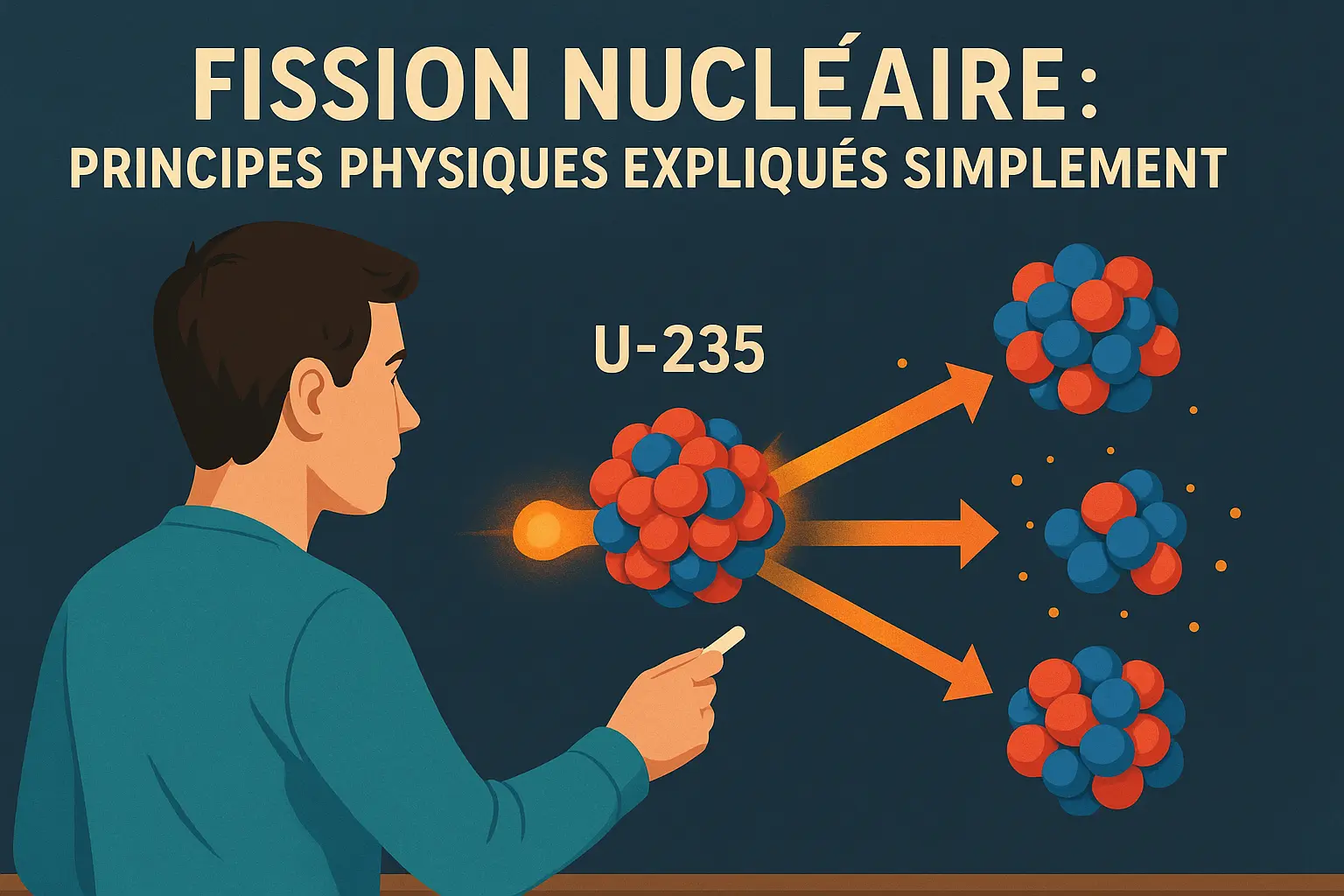

Le mécanisme de la fission induite : un processus en quatre temps

La fission induite est utilisée dans les réacteurs nucléaires. Elle suit un schéma précis :

- L’impact initial : Un neutron heurte un noyau d’uranium 235.

- L’absorption et l’instabilité : Le noyau capture le neutron, devenant un uranium 236 excité.

- La scission : Le noyau se fragmente en deux éléments légers (krypton et baryum, par exemple).

- La libération : L’énergie cinétique des fragments et des neutrons supplémentaires est libérée.

Ce processus convertit une minuscule partie de la masse en énergie, conformément à E=mc², générant environ 200 MeV par fission. Une quantité d’énergie mille fois supérieure à celle des réactions chimiques.

Fission spontanée et fission induite : quelle différence ?

Deux types de fission coexistent :

- Fission spontanée : Phénomène naturel rare, réservé aux noyaux très lourds comme le californium 254.

- Fission induite : Réaction contrôlée, déclenchée par l’absorption d’un neutron. C’est la base des centrales nucléaires.

La fission induite est exploitée pour sa capacité à générer une réaction en chaîne, essentielle pour produire de l’électricité en quantité.

Ces articles peuvent également vous intéresser:

Le principe de la réaction en chaîne

La fission nucléaire commence lorsque des neutrons heurtent un noyau lourd comme l’uranium 235. Chaque collision libère deux à trois nouveaux neutrons, capables d’initier d’autres fissions. Ce mécanisme s’auto-entretient si au moins un neutron par fission déclenche une réaction suivante. L’analogie des dominos illustre ce phénomène : un seul coup d’envoi suffit à enchaîner les chutes.

D’où provient l’énergie de la fission ?

L’énergie libérée par la fission provient d’une conversion minime de masse en énergie, selon la formule E=mc². Lors de la scission d’un atome d’uranium 235, la somme des masses des fragments et neutrons produits est inférieure à la masse initiale. Cette différence, environ 0,1 %, se transforme en énergie cinétique et rayonnements.

| Forme de l’énergie | Énergie moyenne (en MeV) | Part du total (en %) |

|---|---|---|

| Énergie cinétique des fragments de fission | ~167 MeV | ~82% |

| Énergie cinétique des neutrons | ~5 MeV | ~2.5% |

| Rayons gamma instantanés | ~7 MeV | ~3.5% |

| Rayons gamma des produits de fission | ~7 MeV | ~3.5% |

| Énergie des particules bêta | ~8 MeV | ~4% |

| Énergie des neutrinos (non récupérable) | ~10 MeV | ~5% |

Neutrons instantanés et retardés : la clé du pilotage

Les neutrons libérés lors de la fission se divisent en deux catégories essentielles. Les neutrons dits « instantanés » (99 %) apparaissent immédiatement après la scission. Les neutrons « retardés » (moins de 1 %) sont émis des millisecondes à des secondes plus tard, via la désintégration radioactive des fragments. Bien que minoritaires, ces derniers jouent un rôle décisif dans la régulation des réacteurs.

Les neutrons retardés ralentissent la dynamique de la réaction en chaîne, offrant un délai critique pour l’intervention humaine ou automatique. Ce phénomène explique pourquoi les réacteurs peuvent être stabilisés via des barres de contrôle absorbant les neutrons. Le pilotage d’un réacteur repose sur cette gestion précise de la criticité.

Comment la fission est-elle maîtrisée dans un réacteur nucléaire ?

Pour transformer la fission nucléaire en source d’énergie exploitable, il faut contrôler précisément l’avalanche de neutrons qu’elle génère. Ce contrôle repose sur trois mécanismes techniques éprouvés, chacun jouant un rôle spécifique dans l’équilibre délicat entre production de chaleur et sécurité.

Le rôle du modérateur pour optimiser la fission

Les neutrons libérés pendant la fission circulent à 20 000 km/s, trop vite pour être capturés efficacement par d’autres noyaux d’U-235. Le modérateur, souvent de l’eau ordinaire (H2O) ou de l’eau lourde (D2O), ralentit ces particules par des chocs successifs avec ses propres noyaux.

Ce processus, appelé thermalisation, réduit leur énergie de 2 MeV à 0,025 eV, augmentant par 100 la probabilité qu’ils déclenchent une nouvelle fission. Ce gain de rendement est essentiel pour maintenir la réaction en chaîne.

| Modérateur | Matériau | Avantages | Inconvénients |

|---|---|---|---|

| Eau ordinaire | H2O | Ralentissement rapide en 20 chocs | Exige uranium enrichi |

| Eau lourde | D2O | Faible absorption neutronique | Coût élevé |

| Graphite | C | Stable, bon marché | Encombrant, radioactif en fin de vie |

Les barres de commande : le frein de la réaction

Constituées de bore ou de cadmium, ces barres absorbent jusqu’à 90 % des neutrons lorsqu’elles sont insérées dans le cœur. Elles permettent d’ajuster la puissance du réacteur de 0 à 100 %, ou de l’arrêter en 2 secondes en cas d’urgence.

Ce mécanisme est central dans le fonctionnement d’une centrale nucléaire. Des capteurs électroniques surveillent en continu le flux neutronique, actionnant automatiquement les barres pour stabiliser la réaction.

Les composants essentiels au cœur d’un réacteur

- Le combustible : Pastilles d’UO₂ empilées en crayons (250 unités par assemblage), nécessitant 30 à 50 tonnes d’uranium enrichi à 3,5 % pour un EPR

- Le modérateur : Occupe 40 % du volume du cœur, agissant à la fois comme ralentisseur neutronique et fluide de refroidissement primaire

- Les barres de commande : 69 unités mobiles dans un EPR, capables d’absorber 40 % des neutrons lorsqu’elles sont complètement déployées

- Le fluide caloporteur : Circule à 325°C sous 155 bars, délivrant 4,3 GWth pour un EPR, soit 1 500 MWé électriques nets

Le combustible et la condition de masse critique

La fission nucléaire repose sur deux conditions essentielles : l’utilisation d’un matériau fissile et une quantité suffisante de ce dernier pour déclencher une réaction en chaîne. Ce mécanisme, où les neutrons libérés par une fission provoquent à leur tour de nouvelles fissions, est au cœur du fonctionnement des réacteurs civils comme des armes nucléaires.

Pourquoi l’uranium 235 est-il le principal combustible ?

L’uranium 235 est l’unique isotope naturel fissile, c’est-à-dire capable de se fragmenter sous l’impact de neutrons lents. À l’inverse, l’uranium 238, majoritaire dans l’uranium naturel (99,3%), ne réagit efficacement qu’avec des neutrons rapides. Pour les réacteurs à eau pressurisée, l’enrichissement de l’uranium jusqu’à 3-5% d’U-235 est indispensable. Ce processus, réalisé via ultracentrifugation ou diffusion gazeuse, sépare les isotopes en exploitant leurs infimes différences de masse.

La notion de masse critique expliquée

La masse critique définit la quantité minimale de matière fissile nécessaire pour qu’au moins un neutron libéré par fission initie une réaction secondaire. Pour l’uranium-235, ce seuil est d’environ 50 kg en configuration sphérique. La géométrie joue un rôle clé : une forme compacte retient davantage de neutrons qu’une structure étirée. Sans contrôle, cette réaction s’emballe, comme une réaction explosive. Les réacteurs utilisent des barres de contrôle (bore, cadmium) pour absorber les neutrons excédentaires et maintenir un état critique précis.

Une densité énergétique hors du commun

- 1 g d’uranium-235 = 3 tonnes de charbon

- 1 g d’uranium-235 = 1 tonne de pétrole

Cette densité énergétique colossale – des millions de fois supérieure aux combustibles fossiles – réduit les volumes de stockage et les besoins logistiques. À quantité équivalente, un réacteur nucléaire produit autant d’énergie qu’une centrale au charbon brûlant des milliers de tonnes de combustible. Cette concentration énergétique explique aussi la puissance des armes nucléaires, où une masse sur-critique libère une énergie dévastatrice en une fraction de seconde.

Sur le même thème, lisez également:

Quels sont les produits et les implications de la fission ?

La fission nucléaire génère trois types de matières radioactives : les produits de fission, les actinides mineurs et les produits d’activation. Ces éléments influencent le fonctionnement des réacteurs et la gestion des déchets.

Les produits de fission et leur radioactivité

Les fragments issus de la scission des noyaux forment des éléments comme le césium-137 ou l’iode-131. Ces noyaux instables se stabilisent par désintégration radioactive, émettant des rayonnements bêta et gamma.

Leur dangerosité varie selon leur demi-vie : l’iode-131 disparaît en quelques mois, le césium-137 reste actif 300 ans, tandis que l’iode-129 nécessite des durées géologiques.

La gestion des déchets issus de la fission

Les déchets suivent un cycle strict : refroidissement en piscine, encapsulation et stockage. Le combustible usé est recyclé à 95% en France, permettant de récupérer uranium et plutonium.

- Produits de fission : Noyaux instables à vie courte ou longue, hautement radioactifs.

- Actinides mineurs : Formés par capture neutronique, comme le plutonium ou l’américium.

- Produits d’activation : Matériaux du réacteur rendus radioactifs par les neutrons.

Le cycle du combustible nucléaire inclut des étapes adaptées à la décroissance radioactive.

Les dispositifs de sûreté pour une réaction maîtrisée

Les réacteurs utilisent des systèmes de contrôle : les barres absorbent les neutrons, l’eau borique agit comme poison d’urgence. Le principe de « défense en profondeur » repose sur trois barrières étanches : gaines des combustibles, circuit primaire et enceinte en béton.

En cas d’arrêt, le refroidissement actif est assuré par des systèmes redondants. L’objectif est de dissiper la chaleur résiduelle (7% de la puissance initiale).

Ces principes fondent la sûreté nucléaire, intégrant les enseignements des accidents pour renforcer les réacteurs.

La fission nucléaire, réaction maîtrisée, convertit la masse en énergie via E=mc², libérant une puissance immense. Les modérateurs et barres contrôlent la réaction, produisant de la chaleur transformée en électricité. La gestion des déchets et la sûreté restent des défis majeurs pour une utilisation responsable de cette source énergétique exceptionnelle.