Comment assurer la sécurité des générations futures face à des déchets radioactifs dont la dangerosité persiste des milliers d’années ? Le projet Cigéo, centre industriel de stockage géologique profond des déchets HA et MA-VL, propose une solution conçue pour isoler définitivement ces matières critiques sous 500 mètres d’argile du Callovo-Oxfordien, une roche stable et imperméable. Le projet intègre des choix techniques audacieux : système automatisé de transfert des colis, principe de réversibilité garantissant un accès pendant un siècle, et garanties de sûreté passive reposant sur des barrières multiples — colis en acier inoxydable, structures scellées, et confinement naturel de l’argile — pour une sécurité sans surveillance humaine future.

Cigéo est le projet français destiné à gérer les déchets radioactifs les plus dangereux. Piloté par l’Andra, ce centre industriel vise à isoler définitivement ces matières de l’environnement. Deux catégories de déchets y sont concernées.

Qu’est-ce que le projet Cigéo et quels déchets concerne-t-il ?

Le projet s’appuie sur 30 ans de recherches pour les déchets de Haute Activité (HA) et de Moyenne Activité à Vie Longue (MA-VL). Ils représentent 3% du volume nucléaire mais concentrent 99% de sa radioactivité.

| Caractéristique | Déchets de Haute Activité (HA) | Déchets de Moyenne Activité à Vie Longue (MA-VL) |

|---|---|---|

| Origine principale | Traitement des combustibles usés | Maintenance des installations nucléaires |

| Caractéristique principale | Dégagent beaucoup de chaleur | Ne dégagent pas de chaleur significative |

| Volume total estimé pour Cigéo | ~10 000 m³ | ~73 000 m³ |

| Nature du colisage | Colis en acier inoxydable vitrifiés | Fûts en béton ou en métal |

| Mode de stockage prévu | Alvéoles horizontales de petit diamètre | Alvéoles horizontales de grand diamètre |

Les déchets HA proviennent de l’usine Orano de La Hague. Ces colis vitrifiés, extrêmement radioactifs, nécessitent un confinement absolu. Les MA-VL, issus des structures métalliques des assemblages combustibles, restent dangereux pendant des millénaires malgré une radioactivité 1 000 fois moindre.

Ils proviennent d’acteurs civils (EDF, Orano) et militaires, avec plus de 1 200 producteurs. Actuellement entreposés à La Hague, Marcoule ou Cadarache, le site de Cigéo en Meuse/Haute-Marne exploite une argile vieille de 160 millions d’années. Cette roche piègera les éléments radioactifs pour des millénaires grâce à sa faible perméabilité et sa stabilité géologique.

Ces articles peuvent également vous intéresser:

Pourquoi avoir choisi un stockage géologique à 500 mètres de profondeur ?

Le projet Cigéo repose sur un choix géologique précis. La profondeur de 500 mètres répond à des critères scientifiques visant à garantir un confinement des déchets radioactifs sur des échelles de temps extrêmement longues, dissociant définitivement les déchets des activités humaines futures.

La localisation en Meuse et Haute-Marne découle de trois décennies d’études géologiques. L’argile du Callovo-Oxfordien, âgée de 160 millions d’années, s’étend sur 130 mètres d’épaisseur avec une stabilité exceptionnelle. Le laboratoire souterrain d’Andra à Bure a validé sa faisabilité en 2005, après l’analyse de 11 000 capteurs et 700 forages.

- Très faible perméabilité : l’eau s’y déplace sur des échelles de temps géologiques (quelques centimètres sur 10 000 ans), limitant la dispersion des radioéléments.

- Stabilité géologique : la zone affiche une sismicité négligeable et l’absence de failles actives.

- Propriétés de rétention : l’argile fixe naturellement les éléments radioactifs grâce à ses minéraux argileux via des processus d’échange ionique.

- Homogénéité et épaisseur : une couche de 130 mètres d’épaisseur offrant un confinement robuste sur 250 km².

La profondeur de 500 mètres protège les déchets des perturbations extérieures. Les tests ont démontré que l’argile peut autocolmater les fissures via son gonflement. Dans un environnement réducteur (-190 mV), l’uranium reste stable (U(IV)) dans 99 % des cas.

La réversibilité prévue pendant 100 ans coexiste avec une sûreté passive durable. La fermeture progressive vers 2150 laissera la géologie seule contenir les éléments dangereux, dont la radioactivité deviendra inférieure à celle des roches naturelles. Des capteurs intégrés aux alvéoles permettront de surveiller les conditions sans intervention humaine active.

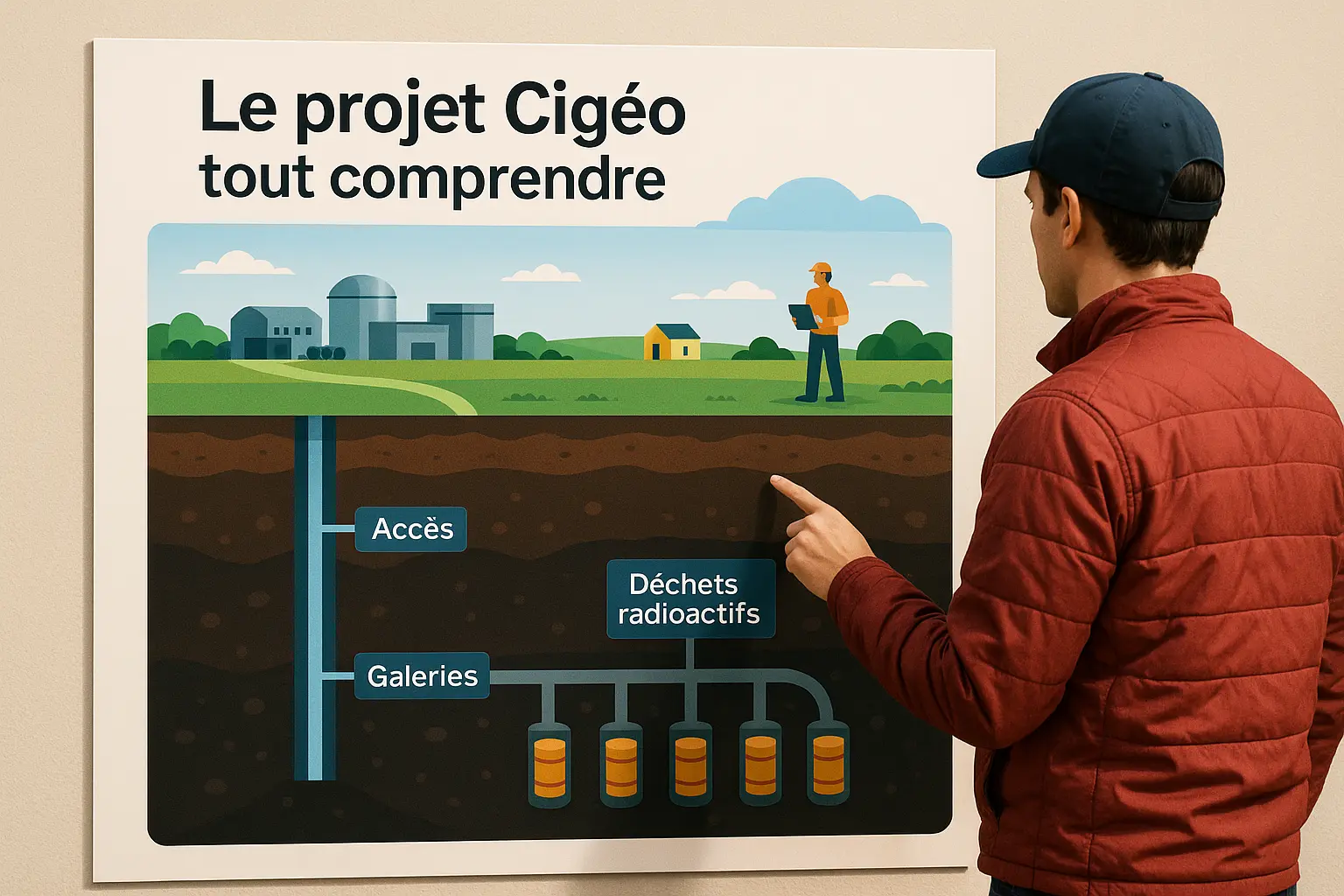

Comment les installations de Cigéo sont-elles conçues pour fonctionner ?

La conception de Cigéo combine des infrastructures de surface et un réseau souterrain pour un stockage sécurisé des déchets radioactifs. La robotisation prédomine pour limiter l’exposition humaine. Les opérations s’étaleront sur plus d’un siècle, avec une phase d’exploitation jusqu’en 2150.

Les installations de surface

La zone descenderie (296 hectares) accueille les colis de déchets par voie ferrée. Ils subissent des contrôles de radioprotection avant d’être conditionnés dans des conteneurs adaptés (acier pour les HA, béton pour les MA-VL). La zone puits (202 hectares) gère les cinq puits verticaux pour le transport du personnel et des matériaux.

Liaisons surface-souterrain

- Descenderie : tunnel incliné de 4,2 km (12% de pente) avec funiculaire automatisé pour descendre les colis.

- Puits verticaux : assurent la ventilation et le transport des déblais, avec systèmes de sécurité intégrés.

Les infrastructures souterraines

À 500 mètres de profondeur, les alvéoles sont creusées dans l’argile du Callovo-Oxfordien, roche stable et peu perméable. Deux types d’alvéoles sont prévus :

| Type de déchets | Caractéristiques des alvéoles |

|---|---|

| HA (Haute Activité) | 80 cm de diamètre, 150 m de longueur. Colis poussés par des systèmes robotisés. |

| MA-VL (Moyenne Activité à Vie Longue) | 10 m de diamètre, 500 m de longueur. Colis empilés par des ponts stockeurs automatisés. |

La robotisation et la réversibilité

La manutention est entièrement robotisée. Des prototypes comme SAM et Cigéfix sont déjà testés. Le principe de réversibilité (100 ans minimum) permet le retrait des colis grâce à des espaces aménagés et à des robots en développement. La sûreté long terme repose sur la fermeture progressive des installations et les propriétés géologiques du site.

Quelles sont les garanties de sûreté et le principe de réversibilité ?

Le projet Cigéo repose sur deux piliers : la sûreté passive et le principe de réversibilité, garantissant sécurité à très long terme et flexibilité pour les générations futures.

La sûreté passive s’appuie sur la roche argileuse du Callovo-Oxfordien, située à 500 mètres de profondeur. Stable depuis 160 millions d’années, elle ralentit la migration des éléments radioactifs grâce à sa faible perméabilité. Trois barrières successives limitent les risques : le colis (vitrification pour les HA, conteneur métallique pour les MA-VL), les structures du stockage (alvéoles, scellements) et la géologie, agissant comme une barrière naturelle.

L’ASN et l’IRSN encadrent strictement le projet. L’ASN a validé le dossier d’options de sûreté en 2018, exigeant des études sur les déchets bitumés et la résistance aux séismes. Ces contrôles anticipent la stabilité des matériaux sur des échelles géologiques, intégrant des retours d’expérience internationaux.

Le principe de réversibilité, inscrit en 2006, permet de récupérer les déchets pendant au moins un siècle après le début du stockage. Cela laisse aux générations futures la liberté d’adapter les solutions selon les avancées scientifiques.

- Construction progressive sur 15 à 25 ans pour valider l’exploitation industrielle

- Récupération technique des colis via des robots pendant l’exploitation

- Adaptation de la conception après retour d’expérience et évolutions législatives

Des alvéoles évitant les blocages et des revêtements facilitant l’accès assurent la flexibilité. Des réunions régulières impliqueront les parties prenantes pour évaluer les données de surveillance. La sûreté passive, assurée par la géologie, limitera les risques sur des milliers d’années.

Quel est le calendrier du projet et son cadre réglementaire ?

Le projet Cigéo s’ancre dans un cadre légal établi par trois lois majeures. La loi Bataille de 1991 a initié les recherches sur le stockage géologique profond, retenu en 2006 comme solution de référence pour les déchets HA et MA-VL, avec une exigence de réversibilité sur 100 ans. La loi 2016 a formalisé cette réversibilité, imposant à l’Andra de prouver la récupération possible des colis pour adapter la gestion aux avancées techniques. Cette loi prévoit aussi une phase industrielle pilote et un bilan parlementaire après cette phase.

L’autorisation de Cigéo suit une procédure rigoureuse. La Demande d’Autorisation de Création (DAC), déposée en 2023, est instruite par l’ASN avec l’appui de l’IRSN. Cette instruction de 3 à 5 ans évalue la sûreté du site, les risques d’exploitation et la démonstration de sûreté à long terme. L’ASN examine notamment la stabilité géologique du site, l’absence de faille sismique majeure, et les mécanismes de surveillance continue.

- Les grandes phases prévisionnelles du projet Cigéo

- Recherche et conception (validée par le laboratoire de Bure et 30 ans d’études géologiques)

- Autorisation (instruction ASN jusqu’en 2027, incluant analyse de sûreté et consultations publiques)

- Construction (15 ans après obtention du décret, avec aménagements de surface et creusement des puits)

- Phase pilote (15 ans pour confirmer sûreté, réversibilité et valider les procédés en conditions réelles)

- Exploitation (100 ans de stockage progressif des 83 000 m3 de déchets prévus)

- Fermeture progressive (à partir de 2150, avec obturation des alvéoles et scellement des accès)

Ce processus reflète l’enjeu de long terme, combinant propriétés géologiques uniques de l’argile du Callovo-Oxfordien et normes strictes pour une gestion sécurisée des déchets radioactifs sur plusieurs siècles. Les étapes légales et techniques visent à garantir une sûreté passive après fermeture, sans nécessiter d’intervention humaine permanente.

Sur le même thème, lisez également:

Pourquoi le stockage géologique est-il la solution retenue face aux autres options ?

Le stockage géologique profond est la solution majoritairement adoptée pour les déchets nucléaires de haute activité. Appuyé par des décennies de recherches et des validations internationales (Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE dès 1999), il est en cours de déploiement en Finlande (projet Olkiluoto) et en Suède (concept KBS-3), démontrant sa faisabilité technique.

Les alternatives présentent des limites critiques. La transmutation, explorée via les réacteurs de Génération IV, ne réduit que partiellement la radiotoxicité des actinides mineurs et reste expérimentale. L’envoi spatial est rejeté pour son risque d’échec et ses coûts exorbitants : il faudrait 14 fois plus de fusées que les lancements annuels mondiaux pour gérer les déchets de haute activité.

Les options marines ou polaires sont interdites par la Convention de Londres depuis les années 1990, en raison de l’instabilité géologique et de l’impossibilité de surveillance. En France, la roche argileuse du Callovo-Oxfordien, stable sur 160 millions d’années, a été choisie pour sa faible perméabilité.

| Alternative | Inconvénients majeurs |

|---|---|

| Transmutation | Coûts élevés, efficacité limitée, déploiement industriel postérieur à 2040. |

| Envoi spatial | Risque de dispersion radioactive, coût prohibitif (14x les lancements annuels). |

| Stockage marin ou polaire | Interdits par traités, instabilité géologique, absence de surveillance. |

Le stockage géologique, associé à la réversibilité légale en France, assure une sûreté passive. Il isole les déchets dans des formations stables, tout en laissant une marge d’adaptation aux générations futures. Cette solution, bien que complexe, allie éthique, sécurité et faisabilité technique.

Le projet Cigéo propose une solution rigoureuse pour gérer durablement les déchets radioactifs français. Ancré dans une roche argileuse, il combine sûreté passive, réversibilité légale et suivi scientifique, répondant à l’impératif d’isoler les risques futurs. Soutenu par un consensus international, il illustre la faisabilité d’une gestion responsable malgré sa complexité.